インターネットは老若男女問わず便利なツールですが、その一方で、トラブルに巻き込まれるケースも増えています。今回は、高齢者によくあるインターネットトラブルと、それに関連する法的論点について解説します。

このページの目次

1 高齢者によくあるインターネットトラブルの例

高齢者が巻き込まれる、または関与するトラブルには以下のようなものがあります。

①詐欺被害

高齢者をターゲットにしたネット詐欺は後を絶ちません。フィッシングメールや偽通販サイトに誘導され、金銭をだまし取られるケースが典型例です。

②著作権侵害

ファイル共有ソフトやSNSでの画像・音楽の無断使用により、知らないうちに著作権を侵害してしまう場合があります。

③ネット詐欺加担のリスク

悪意のない高齢者が、なりすましメールや偽装されたアプリを利用することで、結果的に他人への詐欺行為に加担してしまうこともあります。

④誹謗中傷や名誉毀損

SNSや掲示板での書き込みが名誉毀損やプライバシー侵害とみなされ、損害賠償請求を受けるケースも見られます。

⑤ネット契約トラブル

定期購入の罠や、解約の難しいオンラインサービスに登録してしまうトラブルもよくあります。

2 高齢者特有の法的論点

①判断能力の問題

高齢者の場合、認知機能の低下や健康状態の影響で契約内容やリスクを正しく理解できないケースがあります。この場合、民法第96条の「意思表示の瑕疵」や、第8条の「成年後見制度」に基づき、契約を取り消したり無効とすることが可能な場合があります。

②詐欺被害における救済

高齢者がインターネット詐欺に遭った場合、詐欺罪(刑法第246条)の立証を目指すほか、不当利得返還請求を行うことで、被害金の一部を回収できる可能性があります。

③監督責任の有無

高齢者が意図せず他者の権利を侵害した場合でも、その行為が故意または過失によるものであれば責任を負うことになります。ただし、判断能力が著しく低下していた場合、責任を問われない可能性もあります。

3 トラブル発生時の対応

高齢者がトラブルに巻き込まれた場合、以下の手順で対応することが重要です。

①事実確認

高齢者本人から事情を聞き取り、どのような行為が問題となっているのかを把握します。

②専門家への相談

トラブルの内容に応じて、弁護士や消費生活センターに相談することで、早期の解決を目指します。

③交渉または法的手続き

詐欺被害であれば被害届を提出し、損害賠償請求が発生している場合は和解交渉を行うことが一般的です。

4 再発防止のために

高齢者が同じトラブルに巻き込まれないためには、以下の対策が有効です:

①インターネットの基本知識の習得

インターネットやSNSの正しい使い方、危険なサインの見分け方を教えることが大切です。

②フィルタリングや利用制限の活用

家族や専門家が支援し、安全な環境を整えることも重要です。

③家族や支援者との連携

高齢者がインターネットを利用する際に相談できる体制を整えることで、トラブルを未然に防ぐことができます。

5 まとめ

高齢者がインターネットトラブルに巻き込まれることは珍しくありませんが、その背景には判断能力の低下やインターネット知識の不足がある場合が多いです。

トラブルに巻き込まれた場合は、早めに弁護士や専門機関に相談し、適切に対処することが大切です。

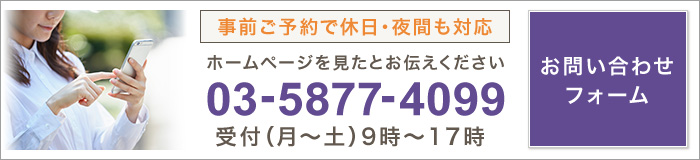

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。