インターネットの普及、SNSの幅広い利用によって、昨今インターネット上の名誉毀損は社会問題ともなっております。

名誉毀損は、民事上問題となるだけではなく、刑事事件となる可能性もありますので十分に注意が必要です。

本日は、1つの事例として、東京地方裁判所判決令和3年11月15日、をご紹介いたします(なお、一部を省略した、概要のご紹介となります。)。

このページの目次

1 事案の概要

刑事被告人であるAが保釈中に密出国した事件に関して、被告が発行する新聞に掲載した記事の内容により、Aの弁護人であった原告らが、その名誉及び信用を毀損されたと主張して、被告に対して不法行為に基づく損害賠償請求を行った事案です。

2 裁判所の判断

裁判所は、大要、以下の通り判断しました。

①原告らは、弁護士ないし弁護士法人であって、刑事司法制度の担い手としてその廉潔性を保持すべき職責を負っているというべきところ、原告らが本件密出国につき道義的責任を負う旨の新聞紙上の指摘は、原告らが上記職責を果たしておらず刑事司法制度を蔑ろにしているとの印象を抱かせ得るものである。そのため、原告らの社会的評価を低下させ、その信用ないし名誉を毀損するものであると認められる。

②本件発言部分を含む本件記事は、公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあって、本件発言部分が前提としている事実が重要な部分について真実であると認められ、意見ないし論評としての域を逸脱したものでもないから、本件記事を掲載した被告らの行為については違法性が阻却されるものと解される。

3 インターネットの利用には十分ご注意ください

投稿した人物にとっては、大したことない内容であり、単なる感想に過ぎないというものであっても、客観的に見ると当人の社会的評価を下げるものである場合には名誉毀損に該当する表現となってしまいます。

表現の自由ということは非常に重要であることは間違いありませんが、他者の名誉を傷つけることは許されておりません。新聞等の場合は、違法性が阻却されるケースもあり得ますが、一般人がSNS等に投稿した内容について違法性が阻却されることは滅多にありませんので、自身の判断で問題ないと考えてしまう事には大きなリスクがあります。

以上を踏まえ、SNS等に投稿する場合には最大限の注意を払っていただく必要がありますが、万一トラブルに巻き込まれてしまった場合には、どのような対応を取るべきかを慎重に検討するためにも、まずは専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。

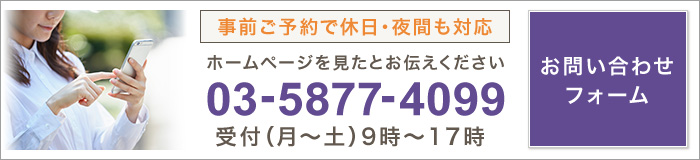

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。