SNSやメッセージアプリなどの普及により、物理的な接触がなくとも相手に執拗につきまとう「オンラインストーカー」被害が増加しています。被害者の多くは、精神的に追い詰められ、日常生活に支障をきたす事態に発展することも少なくありません。本記事では、インターネット上でのストーカー行為の法的問題と、接近禁止命令などの保護手段について解説いたします。

このページの目次

1 オンラインストーカーとは

オンラインストーカーとは、インターネット上で以下のような行為を継続的に行うことを指します。

①SNSやメールで繰り返しメッセージを送信する

②被害者の投稿に執拗に反応し続ける(「いいね」攻撃など)

③匿名アカウントで監視・追跡を行う

④他人の投稿欄に中傷や攻撃的コメントを連続して書き込む

⑤被害者の住所・交友関係・行動履歴を調査・公開する(いわゆる“ネットストーキング”)

これらは一見すると物理的接触がないため軽視されがちですが、被害者にとっては深刻な精神的苦痛を与える行為です。

2 ストーカー規制法の対象になるか?

従来のストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)は、面会の強要や尾行など「リアルなつきまとい行為」が中心でしたが、平成28年の法改正により、SNS等を通じた連続的なメッセージ送信行為も規制対象に追加されました(同法2条1項2号の2)。

したがって、SNSを通じた繰り返しのメッセージ送信や監視的行動は、ストーカー行為として警告や禁止命令、さらに刑事処分の対象となる場合があります。

3 裁判例:SNSを利用した執拗なメッセージ送信

ある裁判例では、元交際相手に対してSNS上で「復縁しろ」「無視するな」などのメッセージを100回以上送信した行為について、ストーカー規制法違反が成立し、被告人に罰金刑と保護命令違反による警告が言い渡されました。

この事例は、インターネット上のつきまといも明確にストーカー行為に該当し得ることを示しています。

4 被害者がとれる法的措置

①警察への相談・警告申出

最寄りの警察署に相談し、相手に対する警告を出してもらうことができます。被害の内容や証拠の提示が重要です。

②接近禁止命令(裁判所)

ストーカー規制法に基づき、地方裁判所に「禁止命令(接近・連絡の禁止)」を申し立てることが可能です。

③仮処分申立・損害賠償請求

民事上の手段として、加害者に対してSNSのブロック命令や慰謝料請求を行うことも検討できます。

④証拠の確保

メッセージ履歴やSNSの通知、スクリーンショット、通話記録などを保存しておくことが、後の手続で有効になります。

オンライン上のストーカー行為は、「物理的に近づいていないから安全」とは限りません。むしろ精神的圧迫感が強く、長期的な苦痛をもたらすケースが多く見受けられます。繰り返しの連絡や監視的行動を受けたら、それが“ストーカー行為”に該当する可能性があることを認識すべきです。

被害を感じたら、早めに警察や弁護士へ相談し、証拠保全・警告申出・接近禁止命令などの手続を通じて、自身の安全を確保しましょう。

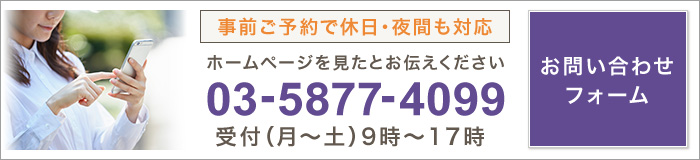

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。