スマートフォンの普及により、子ども同士のコミュニケーションもSNSやチャットアプリに移行しました。これに伴い、「ネットいじめ(いじめの電子化)」が深刻な社会問題となっています。学校でのいじめが、時間や場所を問わずネット上で続くことにより、被害者の心身に甚大な影響を及ぼすケースも少なくありません。本記事では、ネットいじめに対する学校・保護者の法的責任について解説いたします。

このページの目次

1 ネットいじめの類型と特徴

ネットいじめは、主に以下のような形で行われます。

①SNSや掲示板での誹謗中傷

②グループチャットでの無視・悪口(いわゆる「LINE外し」)

③加工写真の拡散や悪質なコラージュ

④なりすましによる不適切投稿

これらは物理的暴力を伴わないため、発見が遅れやすく、加害者側の罪悪感も薄れがちです。

2 学校の責任:安全配慮義務と対応義務

学校には、児童・生徒の生命・身体を保護する「安全配慮義務」があります。文部科学省の『いじめ防止対策推進法』(平成25年施行)により、ネットいじめも「いじめ」の一形態として法的に明示され、学校には以下のような義務が課されています。

①ネットいじめを含むいじめの早期発見・対応

②被害者・加害者の状況把握と保護者への連絡

③必要に応じた外部機関との連携(警察・弁護士等)

これらを怠った場合、学校や教職員が損害賠償責任を問われる可能性もあります。

3 裁判例:学校側の不適切対応による損害賠償

ある裁判例では、生徒がネットでのいじめを受けたにもかかわらず、学校が十分な対応をとらなかったことが問題となりました。裁判所は、教職員がいじめの実態を把握しながら有効な対策を講じなかったと認定し、学校設置者(市)に対して約110万円の損害賠償を命じました。

この判決は、ネットいじめであっても学校の対応義務が及ぶことを明確に認めた点で重要です。

4 保護者の責任:監督義務と損害賠償

加害児童の保護者は、民法714条に基づき、子の監督義務者として損害賠償責任を負う可能性があります。特に、スマートフォンやSNSの使用状況を適切に監督していなかった場合、法的責任が認定されることがあります。

一方で、保護者が相応の監督を行っていたにもかかわらず、子どもが巧妙に加害行為を隠していたような事情があれば、責任が否定される場合もあります。

ネットいじめは、加害者・被害者の両方に長期的な影響を与えます。被害を受けた場合は、証拠(チャット画面、スクリーンショット等)を確保し、学校と早期に連携を取ることが重要です。学校が対応しない場合や深刻な被害がある場合は、法的手段を視野に入れて対応することが必要です。

また、保護者としては、子どものネット使用に対して適切な監督と教育を行うとともに、何か異変を感じた場合はすぐに専門家へ相談する姿勢が求められます。

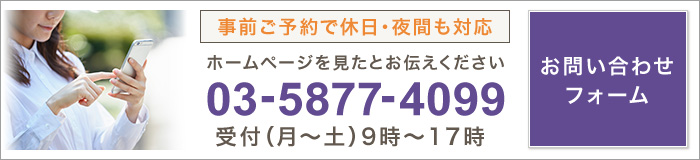

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。