インターネット上の口コミ投稿が医院の名誉を毀損したとして訴訟に発展した事例を本日はご紹介いたします。

このページの目次

1 事案の概要

原告は『A眼科』を運営する医療法人です。

一方、被告はインターネット上の口コミサイトにおいて、以下の内容を投稿しました。

①レーシック手術で左目のみが施術され、右目には「勝手にレンズを入れられた」

②母親の白内障手術後、医院から再手術の勧誘があり、勝手に「一重まぶたにされた」

③医師の説明は不適切であり、患者を誤解させた

この口コミは『A眼科』の評判を著しく傷つける内容であり、原告は名誉毀損を理由に投稿の削除と損害賠償(200万円)を求めました。

2 裁判所の判断

(1)投稿者の特定

被告は「自分の投稿ではない」と主張しましたが、発信者情報開示手続きにより、被告が投稿者であると認定されました。

(2)名誉毀損の成立

裁判所は以下のポイントから名誉毀損が成立すると判断しました。

①社会的評価の低下

投稿内容は、原告が「不適切な医療行為を行い、患者に不利益を与えた」との印象を与えるもので、一般の閲覧者に原告の医院への不信感を抱かせるものと判断しました。

②真実性・相当性の欠如

被告は投稿内容の真実性を示す証拠を提出せず、事実の裏付けがないため「公益目的」も認められませんでした。

(3)削除請求について

裁判所は、原告の人格権保護の観点から、該当の投稿記事を削除すべきと命じました。

(4)損害額

①慰謝料

原告が受けた精神的苦痛を考慮し、150万円と認定

②弁護士費用

15万円

③発信者情報開示手続費用

55万円

3 度を越した口コミと名誉毀損の境界線

本件は、インターネット上での発言が名誉毀損に問われた典型的な事例です。

特に重要なポイントは以下の通りです。

① 投稿内容の事実確認の重要性

口コミや評判を書き込む際、事実に基づく根拠がないまま投稿すると、名誉毀損が成立するリスクがあります。本件では、被告が投稿内容を裏付ける証拠を一切示せなかったことが決定的でした。

② 影響範囲の拡大

インターネット上の投稿は、不特定多数の目に触れるため、社会的評価の低下が広範囲に及ぶ可能性があります。特に医療機関のような信頼が重視される業種では、その影響は計り知れません。

③ 発信者情報開示制度の活用

被害を受けた側は、発信者情報開示請求を通じて投稿者を特定することができます。

本件でも、原告は開示手続きを経て被告を特定し、法的責任を追及しました。

4 情報発信は慎重に行う必要があります。

この裁判例は、口コミサイトやSNSでの投稿において「表現の自由」と「名誉保護」のバランスが問われた事案です。

インターネット上の発言は匿名性が高い一方で、その影響力は非常に大きいものです。

投稿者としては、事実確認を徹底し、適切な表現に留意する必要があることは改めて強調したいところです。

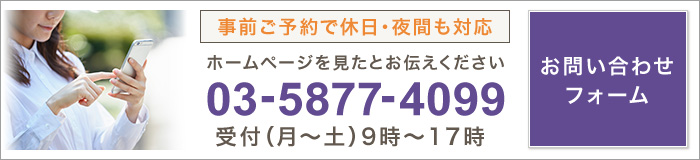

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。