オンラインゲームは今や子どもから大人まで幅広い世代に浸透し、エンタメやコミュニケーションの一手段として欠かせない存在となりました。しかし、仮想空間の中でも「現実の法」は無関係ではありません。アイテム詐欺や誹謗中傷、アカウント売買など、ゲーム内トラブルが現実の法的責任に発展するケースも少なくないのです。今回は、オンラインゲームで起こりがちなトラブルと、利用規約および法的責任の関係について解説します。

このページの目次

1 よくあるオンラインゲームのトラブル例

①アイテム詐欺

「レアアイテムをあげる」と言って相手にゲーム内通貨や装備を渡させた後、一方的に取引を破棄する行為

②アカウント乗っ取り・不正アクセス

他人のログイン情報を盗用し、勝手にゲームにアクセスする行為

③アカウント売買

高レベルアカウントや希少アイテム付きのアカウントを第三者に販売する行為。

④誹謗中傷・暴言チャット

チャット機能での暴言や差別発言、SNSでの晒し行為。

⑤課金トラブル

未成年の高額課金、親の同意のない支払い、返金要求など。

2 利用規約と法的拘束力

オンラインゲームの運営会社は、必ず「利用規約」を定めており、ユーザー登録時にこれへの同意が求められます。この利用規約は、民法上の「契約」として法的効力を持つものであり、規約違反があった場合にはアカウント停止・削除、損害賠償請求などの措置がとられることがあります。

たとえば、「アカウントの譲渡・売買を禁止する」という規定があれば、たとえプレイヤー同士の合意があっても、契約違反として処分対象になります。

3 法的責任が問われるケース

①不正アクセス禁止法違反

他人のアカウントにログインする行為は、不正アクセス禁止法により3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処される可能性があります。

②詐欺罪(刑法246条)

アイテム詐欺等で、相手の信頼を欺いて財産的利益(ゲーム内通貨等)を得た場合、実体経済との結びつき次第で詐欺罪に問われる可能性があります。

③名誉毀損・侮辱・業務妨害罪

ゲーム内外の誹謗中傷や晒し行為が悪質な場合、刑事責任(刑法230条、231条など)や民事上の損害賠償が発生し得ます。

4 裁判例:オンラインゲームでの損害賠償が認められたケース

ある裁判例では、オンラインゲーム内でアバターを晒し、侮辱的な言葉で誹謗中傷を繰り返したユーザーに対して、人格権の侵害が認定され、約30万円の慰謝料が命じられました。

この事例は、ゲーム内の発言であっても現実の法的責任を伴うことを明確に示しています。

仮想空間だからといって、現実世界と切り離された“無法地帯”ではありません。オンラインゲーム内の行為であっても、刑法や民法上の責任が発生することを意識する必要があります。

また、利用規約の読み飛ばしや安易なアカウント取引が、将来的に不利益を招くこともあります。トラブルに巻き込まれた場合や、自らが誤って違法行為をしてしまった可能性がある場合は、早めに専門家へご相談ください。

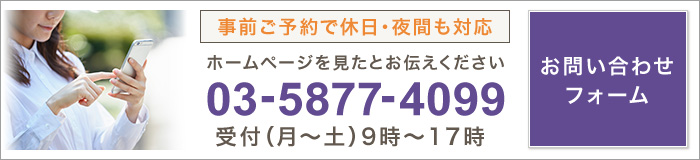

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。