インターネット通販の利用が拡大する中で、詐欺的な偽サイトや悪質な販売業者による被害も増加しています。注文した商品が届かない、偽物が送られてきた、決済情報が悪用されたといったトラブルは、消費者に深刻な損害を与えるだけでなく、法的な対応を必要とするケースも少なくありません。本日は、ネット通販における詐欺被害と、その法的対応について解説いたします。

このページの目次

1 典型的な偽サイト・詐欺の手口

ネット通販における詐欺には、以下のようなパターンがあります。

①有名ブランドやECモールのロゴ・デザインを模倣した偽サイト

②実在する企業名を騙ったフィッシング型ショッピングサイト

③破格の価格で出品し、代金を騙し取るのみで商品を送らない業者

④海外から粗悪品や偽物を送りつけて返金に応じないケース

これらは、一見すると正規の通販サイトと見分けがつきにくいため、被害者が詐欺と気づくまでに時間がかかることもあります。

2 法的にどのような責任が問われるか

①詐欺罪(刑法246条)

商品を送る意思がないのに代金を振り込ませた場合、詐欺罪が成立し得ます。10年以下の懲役という重い刑罰が規定されています。

②不法行為(民法709条)

民事上は、詐欺的な行為により損害を被った被害者が、加害者に対して損害賠償を請求することができます。

③特定商取引法違反

通信販売に関する表示義務違反や虚偽表示がある場合、消費者庁などの行政機関による指導や処分の対象となります。

3 裁判例:偽通販サイト運営者に対する損害賠償命令

ある裁判例では、有名ブランドの公式サイトを模倣した偽サイトを運営し、複数人から代金を詐取した被告に対し、総額約300万円の損害賠償が命じられました。裁判所は、「社会的信頼を利用した悪質な詐欺行為」と断じ、慰謝料も含めて高額の賠償を認定しました。

このように、詐欺的通販サイトは民事・刑事の両面から責任を追及され得ます。

4 被害に遭った場合の対応策

①証拠の保存

注文履歴、メールのやり取り、商品ページのスクリーンショット、振込明細などを保管しておきましょう。

②クレジットカード会社・金融機関への連絡

不正利用の可能性がある場合は、カードの停止やチャージバック手続の相談を速やかに行います。

③警察への被害届提出

詐欺の可能性が高いと判断される場合は、最寄りの警察署へ被害届を提出します。複数の被害者がいれば集団訴訟や捜査が進む可能性も高まります。

④弁護士への相談・損害賠償請求

加害者が特定できた場合には、民事訴訟による損害賠償請求を検討することが可能です。国外サイトの場合でも、代理人を通じた対応が行われることもあります。

被害に遭ったとしても、「泣き寝入りせず、速やかに対応する」ことが重要です。サイトのドメイン情報や運営元情報など、少しの痕跡から追跡・法的措置が可能となるケースもあります。

また、消費者としては、過度に安い価格や支払方法に注意を払い、正規サイトであることを確認したうえで利用することが、被害予防の第一歩です。

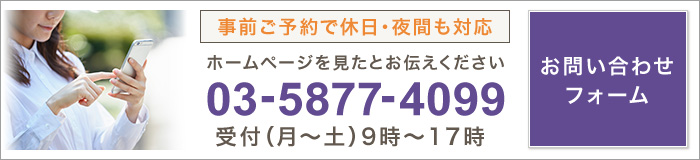

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。