SNSやYouTubeなどの普及により、「インフルエンサー」と呼ばれる個人が大きな影響力を持つ時代となりました。企業とのタイアップによる商品紹介やレビューが行われる一方で、虚偽や誇張を含む宣伝がトラブルに発展するケースも増えています。本記事では、インフルエンサーによる虚偽広告の法的リスクと責任の所在について解説いたします。

このページの目次

1 虚偽広告と景品表示法

商品・サービスについて事実と異なる内容を告知することは、景品表示法が禁止する「不当表示」に該当する可能性があります。特に以下のようなケースが典型です。

①実際には痩せなかったダイエット商品に対し「2週間で5kg痩せた!」と紹介

②無償提供された化粧品を「自腹で購入した」と偽って使用レビューを投稿

③医薬品的効能を謳ってはいけない健康食品に対し、「がんが治った」と投稿

これらは、広告主である企業のみならず、発信者自身にも責任が及ぶ可能性があります。

2 インフルエンサーの法的責任

インフルエンサーが誇張や虚偽の内容を投稿した場合、以下のような責任を負うことがあります。

①消費者に対する民事責任(不法行為)

誤解を招いて購入させた結果、金銭的損害が発生した場合、発信者に対して損害賠償が認められるケースもあります。

②企業に対する契約責任・損害賠償責任

インフルエンサーと企業との間に契約がある場合、虚偽の発信により企業が行政指導等を受けたり、信用を失った場合には、契約違反・債務不履行として損害賠償責任が問われることがあります。

③行政処分・指導

悪質なケースでは、公正取引委員会や消費者庁から注意・指導・公表といった措置がなされる場合もあります。

3 裁判例:SNS上の虚偽投稿による損害賠償

ある裁判例では、SNS上で健康食品について「○○を飲んだら一晩で症状が消えた」などと投稿したインフルエンサーに対し、虚偽であることが明らかとなり、消費者が損害を被ったとして、約80万円の賠償を命じました。

この裁判例では、インフルエンサー個人にも誇張や虚偽表現の法的責任が及び得ることを示しています。

4 明確化が進む「ステルスマーケティング」規制

令和5年の景品表示法改正により、いわゆる「ステルスマーケティング(ステマ)」が明確に規制対象となりました。広告であるにもかかわらず、第三者の自主的な口コミを装っている場合には、インフルエンサー本人にも行政処分が及ぶ可能性があります。

影響力を持つ発信者には、発信内容の真実性や透明性に対する責任が求められます。特に報酬を受け取っている場合は、「広告であることの明示」「内容の正確性確認」を徹底すべきです。

企業側としても、契約書やガイドラインで法令遵守の意識を共有し、違反時の責任範囲を明記することが望ましいでしょう。

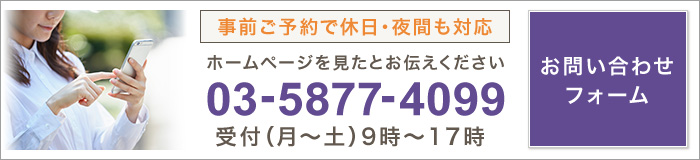

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。