近年、ChatGPTをはじめとする生成AIの発展により、誰でも簡単に文章・画像・動画などのコンテンツを自動生成できる時代が到来しました。しかし、この技術の利便性とは裏腹に、AIが作成した偽情報や誤解を招く内容が無批判に拡散され、名誉毀損や風評被害を引き起こす事例も急増しています。本記事では、生成AIによって作られた偽情報の法的リスクと、実務上の対応について解説します。

このページの目次

1 生成AIによる偽情報とは?

生成AIは、インターネット上の膨大な情報をもとに学習しています。そのため、以下のような誤情報や誤認識に基づく生成が行われることがあります。

①実在しない人物の犯罪歴を“事実”として記述

②実在する法人・店舗について、根拠のない悪評を出力

③著名人や一般人の発言を“発言した”と誤って記述

④虚構のニュース記事や裁判例を“実在するもの”として紹介

こうした生成物がそのままSNSやブログで引用・拡散された場合、重大な法的責任が発生する可能性があります。

2 法的に問題となる行為

①名誉毀損・信用毀損(民法709条、刑法230条等)

AIが出力した情報が虚偽であっても、それを拡散したユーザーが名誉毀損の加害者とされる場合があります。情報の正誤を確認せず投稿・拡散した場合、過失責任が問われる余地があります。

②著作権侵害

AIが生成した画像・文章が、既存の著作物を模倣・複製していた場合、それを使用・公開することで著作権侵害が成立することもあります。

③プライバシー権侵害・肖像権侵害

実在する人物の顔写真をAIが加工・生成し、ネガティブな文脈で拡散した場合には、人格権の侵害が問われることがあります。

3 裁判例・実務対応の動き

現時点では生成AIに関する直接的な判例は多くありませんが、類似の構造をもつ判例は存在します。たとえば、ネット上に存在しない記事の要約を信じて、特定の企業を中傷した投稿に対して損害賠償が認められたケースがあります。

また、2023年以降、経済産業省・消費者庁・文化庁などが「生成AIの適正利用に関するガイドライン」を整備しつつあり、拡散者の注意義務・確認義務の重要性が今後さらに高まる見込みです。

4 トラブルを避けるためのチェックポイント

①AIが出力した情報は必ず一次情報で裏取りする(公式サイト・報道など)

②生成された画像や文章をそのまま公開・販売しない

③第三者の名前・顔・所属情報が含まれる場合は特に慎重に扱う

④万一虚偽情報を拡散してしまった場合は速やかに削除・謝罪する

生成AIは非常に強力なツールですが、「自動で出力されたから責任はない」という言い訳は通用しません。出力結果を利用・発信する者が、その内容に対して一定の責任を負うという考え方が、今後の法的判断のスタンダードとなっていくでしょう。

万が一、AIによる偽情報が原因で被害を受けた場合や、逆に拡散してしまった可能性がある場合には、早期に専門家へ相談することが、トラブル拡大を防ぐ第一歩となります。

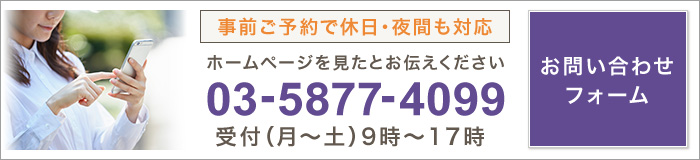

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。