インターネット掲示板やSNSでは、不確かな情報や噂話が急速に拡散されることがあります。その中には、特定の個人や企業に対する悪質な「デマ(虚偽情報)」が含まれている場合も少なくありません。デマが拡散されることで、当事者に深刻な社会的・経済的損害が生じるだけでなく、拡散に関わった第三者も法的責任を問われる可能性があります。本記事では、ネット上のデマとその拡散に関する法的リスクを解説いたします。

このページの目次

1 「デマ」とは何か?

デマとは、事実に反する虚偽の情報を、他人に伝達または拡散する行為を指します。ネット上では次のような例が典型です。

①「○○社は倒産寸前らしい」などの経済的信用に関する虚偽情報

②「○○さんは不倫している」「○○は前科がある」といった個人の名誉を毀損する内容

③「この商品には発がん性物質が含まれている」といった科学的根拠のない風評

④犯罪事件に関して「犯人は○○ではないか」と根拠なく特定する投稿

これらのデマは、投稿者自身が創作したものでなくとも、無責任に共有・拡散すること自体が違法行為となり得る点に注意が必要です。

2 デマ投稿・拡散に対する法的責任

①名誉毀損(刑法230条・民法710条)

事実でないことを公然と摘示して、特定の個人や企業の社会的評価を低下させると、名誉毀損に該当します。

②信用毀損罪・業務妨害罪(刑法233条~234条)

企業に対して虚偽情報を流し、顧客離れや取引中止に追い込むようなケースでは、信用毀損や威力業務妨害罪が成立する可能性があります。

③拡散者の共同不法行為責任(民法719条)

デマの投稿者だけでなく、それを積極的に拡散(リツイート、まとめ投稿、引用投稿)した第三者にも損害賠償責任が生じる場合があります。

3 裁判例:デマの拡散による賠償命令

ある裁判例では、虚偽の風評を含む投稿をSNSで引用・拡散したユーザーに対し、名誉毀損の共同不法行為者として55万円の損害賠償が命じられました。裁判所は「投稿者が虚偽であることを容易に知り得たのに、安易に拡散した」として違法性を認定しています。

このように、拡散者も「加害者」として扱われるリスクがあることを認識すべきです。

4 被害を受けた場合の対応

①投稿の証拠保全

投稿内容、投稿日時、URL、拡散の状況などを記録します。画面のスクリーンショットも有効です。

②削除請求・開示請求

デマ投稿に対して、掲示板管理者やSNS事業者に削除申請を行います。悪質な場合は発信者情報開示請求も検討します。

③損害賠償請求・仮処分申立て

投稿者・拡散者に対し、名誉毀損・信用毀損を理由に損害賠償を請求することが可能です。④検索結果削除の申し立て

デマが検索結果に残る場合、Google等の検索事業者に対し削除を要請する方法もあります。

インターネットは情報の流通速度が速く、虚偽情報であっても瞬時に拡散され、被害はあっという間に拡大します。デマの投稿や拡散は「軽い気持ち」で行える反面、その法的責任は非常に重い場合があることを自覚すべきです。

被害に気づいた時点で、冷静に証拠を保全し、早期に弁護士へご相談いただくことが重要です。

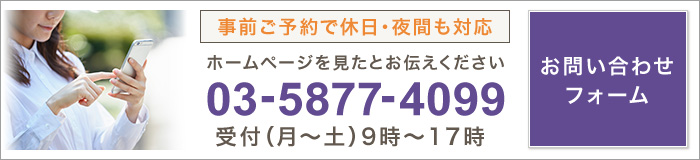

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。