インターネット上では、画像や動画、文章、音楽などのコンテンツが日々大量に投稿・共有されています。その一方で、著作権者に無断でコンテンツが使用される「著作権侵害」も多数発生しており、投稿者本人が違法行為に気づかずに拡散してしまうケースも少なくありません。本記事では、ネット上の著作権侵害の基本と、削除要請等の実務対応について解説いたします。

このページの目次

1 著作権侵害とは?

著作権侵害とは、著作権者の許可なく、その著作物を複製・公衆送信・翻案等する行為をいいます。代表的な著作物には以下が含まれます。

①写真、動画、イラスト、音楽、文章(ブログや記事など)

②ゲーム画面、アニメ、映画、楽曲の一部切り抜き動画

③他人が撮影・編集した作品

特に、YouTubeやTikTok、X(旧Twitter)などに投稿された二次創作や「転載」は、著作権者の事前許諾がない限り、原則として違法となる可能性があります。

2 よくある侵害パターン

①他人のブログ記事や画像を無断転載

②人気漫画のコマをスクリーンショットで紹介

③他人が撮影した写真を「フリー素材」と誤認して利用

④有名アーティストの楽曲をBGMにして動画投稿

⑤テレビ番組を録画し、YouTubeへ無断アップロード

これらは、たとえ「非営利目的」や「少しだけ」であっても、法的には著作権侵害に該当し得ます。

3 裁判例:無断転載に対する損害賠償命令

ある裁判例では、写真家が撮影した風景写真を無断で観光ブログに転載された事案について、裁判所は著作権侵害を認定し、投稿者に対して30万円の損害賠償を命じました。

本件では、著作物の出所を明示していても、「著作権者の同意なく使用してはならない」原則が優先されると判断されています。

4 被害に遭った場合の対応手順

①証拠の確保

侵害されたコンテンツの元データ、無断投稿のURLやスクリーンショットなどを確保します。

②削除要請(任意)

まずはプラットフォームや投稿者に対し、著作権侵害を理由に削除申請を行います。多くのサービスには専用フォームが用意されています。

③プロバイダ責任制限法に基づく削除請求

投稿者が削除に応じない場合、プラットフォーム運営者に対し、正式に削除申請を行うことができます。あわせて発信者情報の開示請求も検討されます。

④損害賠償請求・仮処分申立て

被害が大きい場合は、民事訴訟による損害賠償請求や、仮処分による差止命令を申し立てることが可能です。

「ネットに出回っている=自由に使ってよい」という誤解が、著作権侵害を助長しています。特に、個人・企業の写真やイラスト、動画には、たとえ無償であっても著作権が発生している場合が多くあります。

著作権侵害に気づいたときには、まず冷静に証拠を保全し、任意の削除交渉と併せて、法的手段を講じることが大切です。自らの権利を守るためにも、早めに弁護士にご相談ください。

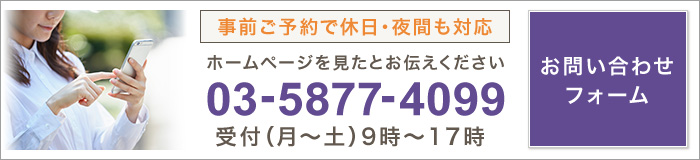

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。