今回は、未成年の子供がファイル共有ソフトを利用して著作権侵害をしてしまい、著作権者から損害賠償請求を受けた場合の親としての対応についてご紹介します。

未成年者が関与するケースでは、通常の損害賠償請求と異なる法的論点も含まれるため、注意が必要です。

このページの目次

1 まずは事実関係を確認

最初に行うべきことは、子供が本当に著作権侵害を行ったかどうかを確認することです。特に以下の点を調査してください。

①子供がファイル共有ソフトを使用した記録や行動

②著作権侵害に該当する具体的な行為(アップロードまたは配布の有無)

③請求書に記載されている詳細(侵害された著作物や請求額の内訳)

子供自身に確認することも重要ですが、冷静に話し合い、正確な情報を把握してください。

2 未成年者の責任能力について

日本の民法では、未成年者に「責任能力」がない場合、損害賠償責任を負わない可能性があります。責任能力は、一般的に10歳前後を境に、行為の善悪や結果を理解できる能力があるかどうかで判断されます。

仮に子供が責任能力を持たないと判断される場合、親が「監督義務」を果たしていたかどうかが次の焦点となります。

3 親の監督義務とその責任

民法第714条では、責任能力がない未成年者の行為について、親(監督義務者)が適切に監督義務を果たしていなかった場合に賠償責任を負うと規定されています。これには以下が含まれます。

①子供にインターネット利用や著作権に関するルールを十分に教えていたか

②ファイル共有ソフトの利用を監視し、制限していたか

親が適切に監督義務を果たしていたと証明できる場合、損害賠償責任を免れる可能性があります。しかし、監督が不十分だったと判断されると、親が賠償責任を負う可能性があります。

4 損害賠償請求への対応

請求書を受け取った場合、以下の手順で対応することが重要です:

①内容を確認する

請求額が適正か、法的に根拠があるかを確認してください。

②弁護士に相談する

子供の年齢や責任能力、親の監督義務の履行状況に基づき、弁護士が法的な見解を示します。特に請求額が高額な場合は、専門的な助言が不可欠です。

③和解の検討

子供の行為が実際に著作権侵害に該当する場合、著作権者と和解交渉を行うことが多いです。弁護士を通じて、適切な賠償額を提案することが望ましいでしょう。

5 再発防止策を講じる

今回の問題を受けて、再発防止策を講じることも重要です。以下の取り組みを検討してください。

①子供とインターネット利用に関するルールを再確認し、共有する

②著作権や法的責任についての教育を行う

③保護者がフィルタリング機能や利用制限を設定し、利用状況を監視する

6 まとめ

未成年者が著作権侵害を行った場合、法的には子供の責任能力や親の監督義務が問われます。対応を誤ると、不当な賠償請求に応じてしまうリスクがあるため、冷静に事実を確認し、早めに弁護士に相談することが重要です。当事務所では、未成年者が関与する著作権問題についても豊富な経験がありますので、ぜひお気軽にご相談ください。

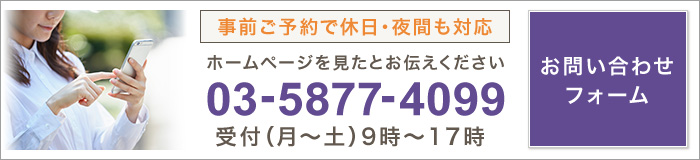

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。